介護の準備は、突然始まることもあれば、ある程度予測して進めることもできます。いずれの場合も、介護を受ける方と介護する方の双方にとって、慌てずに介護生活を送るために計画的な準備が不可欠です。

介護準備の始め方

状況把握と情報収集

介護が必要な方の心身の状態を把握し、どのような介護を望んでいるのかを確認することが大切です。介護はあくまで本人の生活を尊重し、希望に沿った形で進めるべきです。また、介護保険制度や介護サービスの種類、利用可能な施設について基本的な情報を集めておくと良いでしょう。介護は金銭的な負担も伴うため、年金や貯蓄、不動産などの資産状況を確認し、費用負担について話し合っておくことも重要です。

家族との話し合い

介護は一人で抱え込まず、家族全体で協力体制を築くことが大切です。兄弟姉妹間で誰がどの程度の介護を担うのか、金銭的な負担をどう分担するのかなど、具体的な役割分担を決めておくことで、介護者の負担軽減につながります。

介護に向けた環境づくり

介護保険の活用

介護保険サービスを利用することで、費用を抑えながら介護用品のレンタルや住宅改修を行うことができます。 介護保険サービスを利用するには、まず要介護(要支援)認定を受ける必要があります。お住まいの市区町村の窓口に申請し、認定調査や主治医の意見書に基づき要介護度が判定されます。認定後にはケアマネジャーに相談し、ケアプランを作成してもらいましょう。

介護用品・福祉用具の準備

要介護度や要介護者の状態に合わせて、以下のような介護用品が必要になります。介護用品は介護保険でレンタルできるものと、自己負担で購入するものがあります。まずどんなものがあるのか、ざっとイメージしておいていただければと思います。

介護ベッド

介護ベッド

寝起きや体位変換の補助、床ずれ予防になります。高さや角度調節機能があるものが便利です。

現在は3モーターが主流で、「背もたれ上げ」、「高さ」、「足上げ」調整できる機能がついているものが基本となります。

これらの機能が独立して動くため、体位を細かく調整でき、楽な姿勢を作りやすいです。

介護される人の快適性を高め、介護する人の負担を軽減します。

車いす

病気やケガ、加齢などによって歩くことが難しい方が、移動するために使う福祉用具です。

車椅子には大きく分けていくつかの種類があります。

・自走式

・介助用

・電動車いす

・スポーツ用

介助者の状況や用途に合わせ、体に合ったものを選びます。介護保険でレンタルする場合は、要介護2以上の方が対象で、軽度者の方は例外給付の申請をするか、もしくは自費レンタルまたは購入となります。

歩行器/歩行補助杖

歩行の安定をサポートし、転倒予防になります。使用場所や体格に合わせて選びましょう。

歩行器

足腰の筋力が低下した方や、病気・ケガのリハビリ中の方の歩行を安全にサポートする(歩行補助)福祉用具です。

・固定型(ピックアップ型)

・交互型

・キャスター式歩行器

・電動アシスト機能付き

選ぶ際のポイントとしては、お体状況(筋力・バランス能力、認知力)と使用する場所と目的に合ったものを選定することが重要です。介護保険でのレンタルも対象となりますが、より自分に合ったものを使いたい場合は自費購入も可能です。

手すり/スロープ

手すり/スロープ

手すり・・歩行が不安定な方や痛みがある方、廊下や階段など、歩行者がつかまるために設置する柵や横棒です。

スロープ・・玄関の上り框や段差、階段などを解消するために傾斜した道路・通路のことで、安全に昇り降りできるようにするためのものです。

・折りたたみ式

・分割式

・一枚板タイプ

・レールタイプ

・ブロックタイプなどがあります。

自宅内の段差解消や転倒予防、移動の補助に役立ちます。玄関や浴室、階段などに設置すると良いでしょう。

介護用の食器

自助具

高齢者や身体が不自由な方のために自分自身で行えるように設計された食器のことです。

スプーンやフォーク、お皿などがあり、使用者の身体状況に応じて選ばれます。例えば、裏面に滑り止め加工が施されたお皿や、持ちやすい形状のスプーンやお箸が特徴です。介護用食器を使用することで、自立して食事を取ることができ、食事の介助が楽になります。

食事の際に衣服が汚れるのを防ぐための介護用エプロンもあります。自分自身で食事を楽しむことができるようにサポートする大切な介護用品です。

高齢者向けの箸など、食べやすい工夫がされたものがあります。

オムツ/ポータブルトイレ

オムツ/ポータブルトイレ

・オムツ・・介護を必要とする人が使用する大人用のおむつのことです。

パンツタイプ(リハビリパンツ)下着のように履くタイプで、介助があればトイレに行ける方や、立てる・座れる方におすすめです。薄手で下着に近い感覚で履けるものが多く、吸収量も様々です。

テープタイプ(テープおむつ)ウエスト部分をテープで固定するタイプで、寝たままの状態で交換できるのが特徴です。体にフィットしやすく、横モレや背中モレを防ぎやすい設計になっています。

尿とりパッドを併用することで、交換の手間を減らし、コストを抑えることができます。

・ポータブルトイレ・・自宅のトイレまで移動するのが難しい方が、部屋の中で排泄ができるようにするための介護用品です。持ち運びが可能で、ベッドのそばや寝室など、必要な場所に設置して使用します。

排泄の管理に必要な消耗品や、移動式の簡易トイレです。

呼び出しブザー

呼び出しブザー

介護用呼び出しブザーとは、高齢の方や障がいのある方、療養中の方など、助けが必要な時に家族や介護者に知らせるための装置です。ナースコールや呼び出しベル、ワイヤレスチャイムとも呼ばれ、特に在宅介護をサポートするうえで非常に役立ちます。

主に「送信機」と「受信機」で構成されています。音量の調整やメロディの選択ができる製品も多く、使用環境に合わせてカスタマイズできます。

介護される方が助けを求める際に使います。

住環境の整備

住環境整備のポイント

介護が必要になった時、一番気をつけたいこととして、転倒予防と移動のしやすさ、介助者の負担軽減が挙げられます。

・段差の解消

・手すりの設置

・床材の変更

・通路の確保と整理整頓

・水回りの工夫

・寝室をトイレに近い部屋にする

・扉の交換

・室温、温度差(断熱や保温対策)の確認とエアコンの設置

在宅介護の場合、要介護者が生活しやすいように住環境を整えることが重要です。

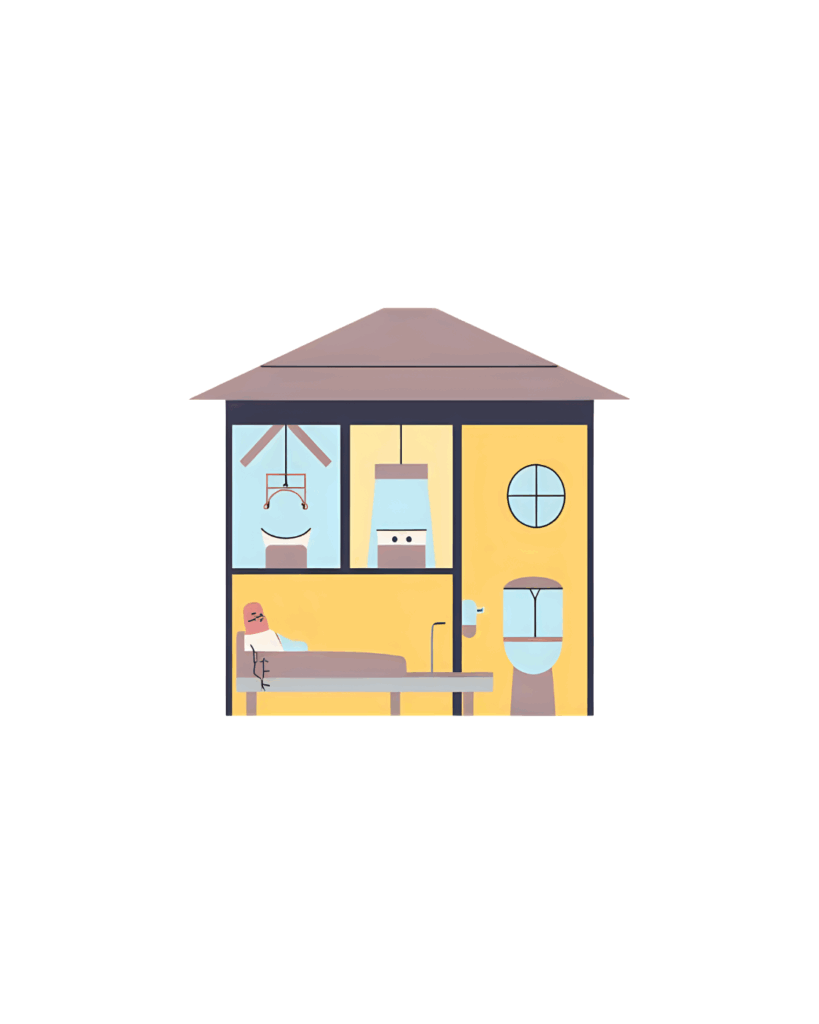

居室の選定

居室の選定

部屋の配置は、なるべくトイレから近い、浴室が近い(お風呂が遠すぎると入るのが億劫になってしまいます)、1階が望ましい、家族とのコミュニケーションがとりやすい場所が望ましいです。

部屋の広さは介護ベッドや福祉用具を置くスペースがある広さの確保と、移動の動線(不自由なく移動できる通路)の確保が重要です。

また、家具の配置(レイアウト)も重要で、不要なものを片付け、日当たりのよい部屋を選んだ方が理想的です。

介護者の心の準備

介護は労力がかかるものであり、介護者の負担軽減は非常に重要です。介護に関する知識を事前に集め、利用できる制度やサービスを把握することで、介護者の負担を軽減できます。自費サービスは病気による多様なニーズに応えるためのサービスです。介護保険法に定められた厳しい利用基準やサービス内容に制限がある介護保険サービスと異なり、介護認定を受けていない比較的元気な高齢者でも金銭面がクリアできれば利用できます。

市区町村が行うサービス

各市区町村が独自に行うサービスで、種類や料金、利用条件は自治体によって異なります。要介護者だけでなく、一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯が対象となることが多いです。主なサービスには以下のようなものがあります。

自治体や民間企業が独自に提供しており、要介護認定の有無に関わらず利用できるのが特徴です。

主に一人暮らしの高齢者や、体調に不安がある方が緊急時に助けを求めるためのシステムです。急病や事故、災害などが起きた際に、ボタン一つで通報ができるように設計されています。

高齢者や障がいのある方など、一人での外出が難しい方が安心して社会活動(買い物や通院など)に参加できるようにサポートするサービスです。

炊事、洗濯、掃除など日常的な家事をサポートします。介護保険では対象外になる家事も市区町村のサービスによっては対応可能な場合があります。

一人暮らしの高齢者の自宅を定期的に訪問し、安否や健康状態を確認します。

おむつの支給や購入費の助成などがあります。

市区町村によっては、家族介護者慰労金が支給される制度があります。

社会福祉協議会・シルバー人材センターによるサービス

社会福祉協議会やシルバー人材センターも、地域住民によるボランティアやNPO法人、協同組合と連携して多岐にわたるサービスを提供しています。

草むしりや花木の水やり、ペットの世話

簡単な大工仕事

居室の掃除

外出・送迎の支援

民間企業・介護事業所によるサービス

民間企業のサービスは非常に多様で、幅広い家事のサポートや身体介護の提供なども行っているところもあります。

介護保険外サービスのメリット・デメリット

多様なニーズに対応: 介護保険ではカバーできない趣味活動や家族への支援など、利用者のニーズに合わせた柔軟なサービスを受けられます。

利用条件の幅広さ: 介護認定を受けていない高齢者でも利用できます。

時間の制限が少ない: 介護保険サービスのように利用時間が厳密に決められていない場合が多いです。

生活の質の向上: 個別の希望に応じたサービスで、より満足度の高い生活を実現できます。

費用が全額自己負担: 介護保険のような公的補助がないため、サービス費用は全額自己負担となります。利用内容によっては高額になる可能性があります。

サービスの質にばらつき: 提供元によってサービス内容や料金、質が異なることがあります。

介護保険サービスと介護保険外サービスを組み合わせて利用することで、より質の高い生活を送ることが可能です。ケアマネジャーや市区町村の窓口に相談し、適切なサービスを見つけることが推奨されます。